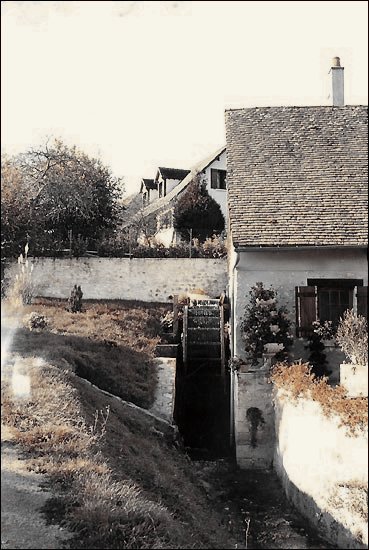

Moulin

de Bannay

Moulin

de Bannay![]() Ballades

en Haut Berry

Ballades

en Haut Berry

(Coutumes et croyances de Fernand Foucher)

L’eau qui guérit :

Les pèlerinages à la Vierge ou autres Saints du voisinage réputé pour être propice à la santé des bêtes ou des gens, ou aux biens de la terre, plaisaient à nos aïeux. On allait vénérer la Vierge à N.D du Noyer à Boucard, à N.D de Lorette à Jars, à N.D de Recouvrance à Savigny…ou bien St Romble à Subligny, St Loup à Veaugues ou Ste Solange aux lieux illustrés par la sainte bergère. Proche de ces lieux de pèlerinage se trouvaient le plus souvent des fontaines dont l’eau avait de nombreuses vertus.

A Bannay, la fontaine St Julien toute proche de l’église était l’objet de dévotions populaires et de pèlerinage. On y venait de loin pour recourir à ses eaux qui portaient remède aux maux d’yeux. Dans le bois des Charnes, près de l’ancienne chapelle, la fontaine St-Eutrope avait la réputation de guérir les fièvres et les maladies des yeux. Les jeunes filles en posant quelques pièces sur le rebord étaient assurées d’un mariage dans l’année.

A Menetou-Ratel, de nombreuses sources se dirigent vers la Loire au niveau de Bannay, ou bien vont se jeter de l’autre côté dans la Sauldre, affluent du Cher, lui-même affluant de la Loire. La source du Breugnon donne une eau ferrugineuse, celle de Chaudenay une eau glaciale déconseillée lors des trop fortes chaleurs, celle des Marnes était si fraîche que les paysannes qui allaient à Sancerre, vendre leur beurre l’y faisaient refroidir en passant. Ces nombreuses sources donnent naissance à la rivière Belaine qui après avoir arrosé sept moulins à Sury en Vaux va se jeter dans la Loire au niveau de Bannay. L’une des sources était appelée « la forge du Bon Dieu » car les paysans dont le soc de la charrue était cassé, l’y faisaient tremper durant la nuit et retrouvaient leur outil de travail réparé au petit matin. Les sources étaient souvent au centre de conflits entre les propriétaires, on les détournait, on les bouchait, on en revendiquait la propriété.

A Sens Beaujeu, la fontaine Garnaude faisait un bruit impressionnant en sortant de terre.

A Crézancy, la fontaine de la Clozelle aujourd’hui captée, était ferrugineuse et redonnait forces aux anémiés. La fontaine de la Malade, près du Moulin Jamet, fut captée pour l’usage de la station du chemin de fer. Il en sortait une eau glaciale qui provoqua la mort de plusieurs personnes. A la fontaine de Senais, qui n’a jamais pu être sondée, tant elle est profonde, on retrouve la fameuse légende du trésor caché.

A Sury en Vaux, plusieurs sources possédaient selon les anciens, certaines vertus préventives et curatives. Celle de Mainbray, glaciale provoquait des coliques. Les femmes y portaient leur beurre pour le maintenir à la fraîche avant la vente.

Superstitions et vieilles croyances :

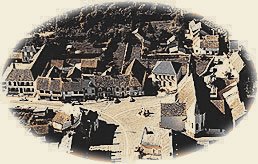

Crézancy

en Sancerre

Le carrefour de Marloup, aux croisements des routes de Sens Beaujeu, Menetou-Ratel, Bué et Crézancy, fut rendu célèbre par un procès en sorcellerie de plusieurs personnes de Beaujeu qui s’y rendaient pour pratiquer leurs sinistres maléfices. Ces dernières furent brûlées en 1583 et depuis une terreur légendaire entoure ce lieu maudit. Une « birette », c’était une femme ou un homme qui avait donné son âme au diable qui en échange lui donnait une peau de loup ou de sanglier. Les birettes hantaient les chemins creux et les carrefours. Pour tuer une birette au fusil, il fallait faire bénir les cartouches ! Mais les birettes étaient le plus souvent un animal errant ou un petit plaisantin…

Assemblées,

fêtes locales ou apports :

Assemblées,

fêtes locales ou apports :

En ces temps lointains, on ne connaissait que la fête patronale qui se déroulait selon un rite immuable. La grand’messe réunissait toute la population active, puis chacun rentrait chez soit pour le repas. Pour les hommes, le passage pour boire le coup chez l’aubergiste était un rituel. Le repas en famille et entre amis, était copieux et bien arrosé. L’après-midi, tout le monde retournait au bourg, les femmes aux vêpres à l’église, les hommes à l’auberge, pour boire et jouer aux cartes. La jeunesse allait courir les bals des communes voisines. Hélas ces fêtes ne se passaient pas sans beuveries et bagarres, on réglementa alors l’ouverture des débits de boisson. D’ancestrales rivalités opposaient les communes de Bué/Crézancy, Verdigny/Sury en Vaux, Léré/Savigny…les « culs terreux » (cultivateurs de la plaine et des champs) étaient à couteaux tirés contre les « cacus » (vignerons).

Au

début du 20ème siècle, apparurent les

installations foraines avec ses « bal-parquet » où

les vieilles danses d’autrefois ne tardèrent pas à

être remplacées par des nouvelles venues de la

capitale…Plus tard, avoisinant le bal, s’installèrent

d’autres baraques foraines : chevaux de bois, marchand de

berlingots, tir à la carabine, balançoires…Chaque

village avait son assemblée, parfois deux. Il y avait les «

lilas » et les « noisettes » au Briou, le «

vin nouveau » à Champtin, à la gare de Vinon-Bué,

au Moulin Jamet…Mais les fêtes patronales étaient

les plus suivies, toutes générations confondues.

Au

début du 20ème siècle, apparurent les

installations foraines avec ses « bal-parquet » où

les vieilles danses d’autrefois ne tardèrent pas à

être remplacées par des nouvelles venues de la

capitale…Plus tard, avoisinant le bal, s’installèrent

d’autres baraques foraines : chevaux de bois, marchand de

berlingots, tir à la carabine, balançoires…Chaque

village avait son assemblée, parfois deux. Il y avait les «

lilas » et les « noisettes » au Briou, le «

vin nouveau » à Champtin, à la gare de Vinon-Bué,

au Moulin Jamet…Mais les fêtes patronales étaient

les plus suivies, toutes générations confondues.

Les saisons :

Le premier de l’an, les enfants trouvaient dans leurs souliers déposés devant la cheminée, des sucreries et une orange, si rare et tellement appréciée. Les enfants se rendaient chez les parents et voisins pour souhaiter la bonne année. Les voisins s’invitaient pour prendre « la goutte ».

La Fête des Rois : les enfants faisaient parfois la quête en chantant de maison en maison pour qu’on leur donne des gâteaux.

Les fêtes corporatives : la St Vincent chère aux vignerons était fêtée de manière presque immuable. Messe solennelle, défilé avec bannières et bâton, pain bénit de confrérie, visite chez les notables, repas pantagruéliques en famille et bal en soirée, le tout arrosé du meilleur cru de l’année.

Les

confréries : leur siège social était établi

dans une église ou une chapelle. Chaque confrérie avait

ses insignes et étendards. Véritables sociétés

d’assistance et secours mutuels, elles nommaient un bâtonnier,

un receveur et un syndic. Les confréries étaient les

cellules ouvrières d’autrefois.

Les

confréries : leur siège social était établi

dans une église ou une chapelle. Chaque confrérie avait

ses insignes et étendards. Véritables sociétés

d’assistance et secours mutuels, elles nommaient un bâtonnier,

un receveur et un syndic. Les confréries étaient les

cellules ouvrières d’autrefois.

La Chandeleur : on bénissait les cierges, symbole de la lumière qui va renaître. On rapportait le précieux cierge à la maison. Rangé dans l’armoire, on le sortait les soirs d’orage et pour mettre au chevet des défunts.

Mardi-gras : la veille du Carême, on faisait un repas avec de la viande. A St Thibault, se tenait un « grand marché à la carpe » afin de s’approvisionner en poisson pour toute la durée du carême. Les « brandelons », rassemblaient à la croisé des chemins du canton de Léré, autour d’un grand feu de joie, les populations des alentours. C’était aussi l’occasion de manger les beignets de Mardi-Gras.

Les rameaux : le dimanche des rameaux était des plus respecté car associé au culte des morts même si depuis longtemps il n’y a plus de procession dans les cimetières. La touffe de buis bénite est plus ou moins grosse selon l’importance de la famille, car il fallait en mettre dans toutes les pièces de la maison, dans les dépendances et au cimetière. On en déposait aussi sur les croix au carrefour. Le buis de l’année passée était brûlé est servait à marquer le front des fidèles le mercredi des cendres. A Sancerre, ce jour là, une énorme fête foraine clôturait la semaine des « Beaux Marchés » qui attirait de foules considérables.

Le temps de Pâques : la maison se devait d’être propre pour ce jour là et bien souvent on étrennait un vêtement neuf. Les enfants quêtaient des œufs durs colorés à la pelure d’oignon. Les cloches qui s’étaient arrêtées de sonner pendant trois jours, revenaient de Rome et faisaient un bruit assourdissant.

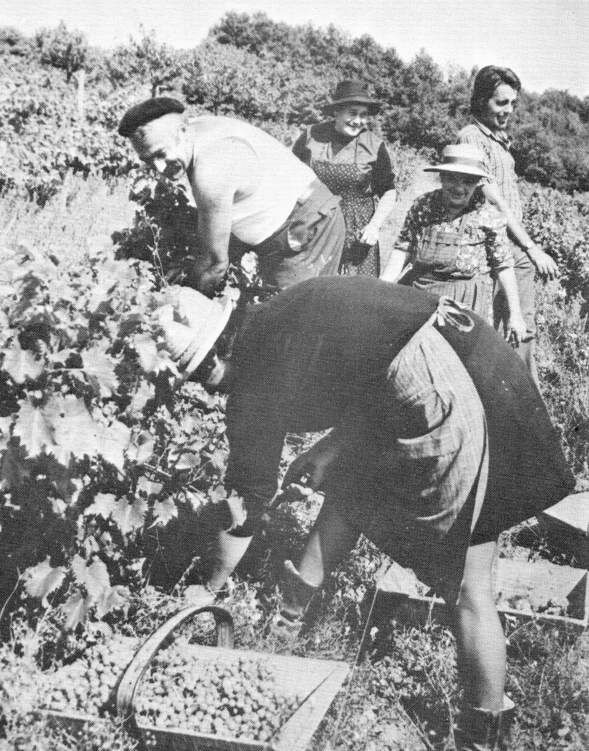

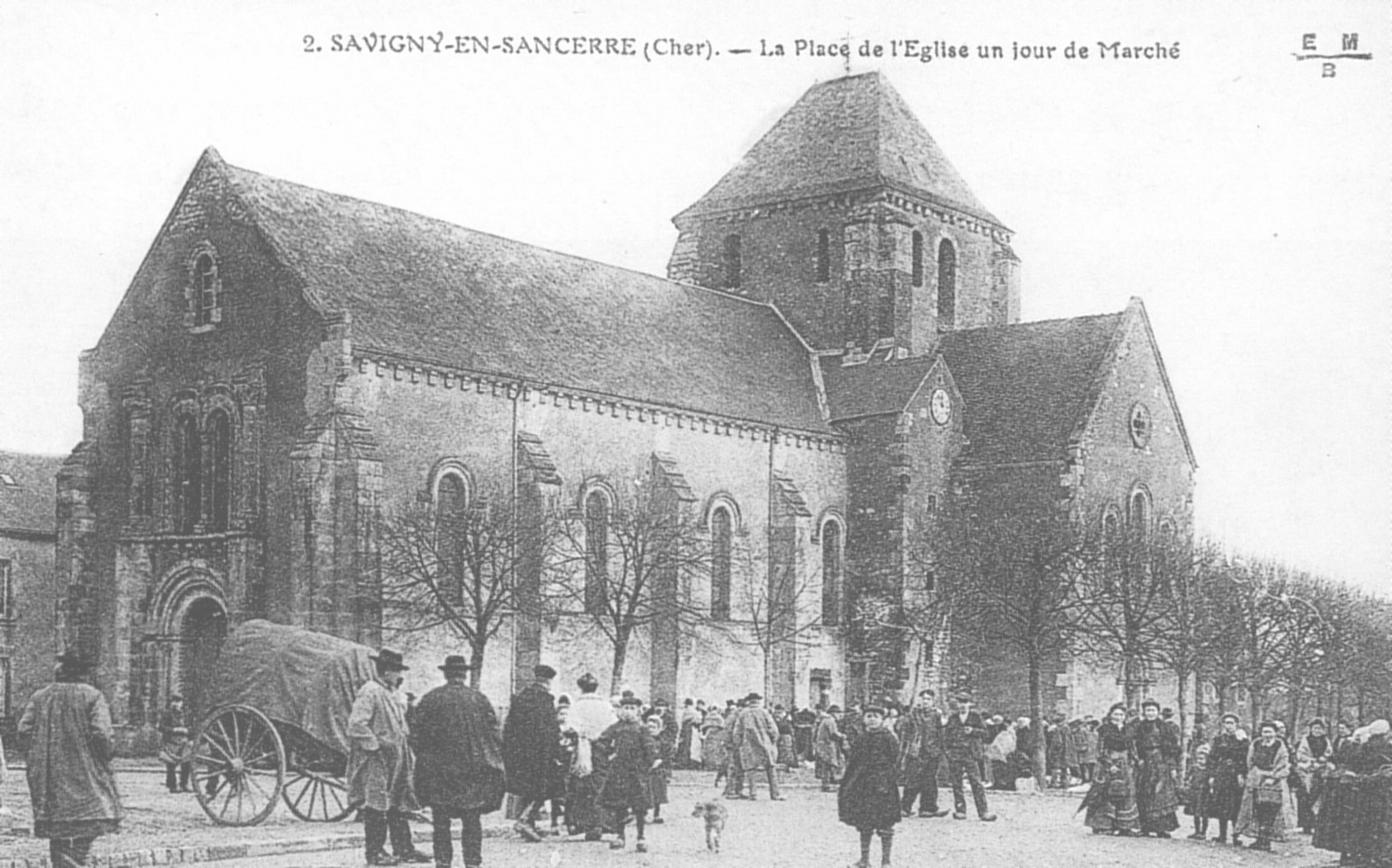

la

louée à Savigny en Sancerre

La St Jean-Baptiste : fêtée fin juin marquait le début du louage des domestiques de ferme qui s’engageaient jusqu’à la St Martin en novembre. Les « louées » les plus importantes étaient à Neuvy les Deux Clochers et à Sens Beaujeu. Le feu de la St jean n’était pas très populaire en Berry. ..

Les louées étaient autrefois de vraies cérémonies rurales. Les propriétaires et cultivateurs venaient endimanchés sur la place du village choisir les charretiers, servantes, bergers dont ils avaient besoin. La journée se terminait le plus souvent par un bal. A noter qu’un bon domestique ne devait jamais rompre son contrat.

La fête nationale le 14 juillet : en 1889, l’anniversaire de la Fête de la Fédération a été décrété fête nationale. A midi, avait lieu un banquet républicain où étaient invités les fonctionnaires des différentes administrations. L’après-midi, des jeux étaient organisés pour les enfants des écoles. Le soir le bal était gratuit.

Crézancy

en Sancerre Reigny

Venu de l’hiver: dès le soir de la Toussaint résonnait le glas en souvenir des morts. La st Martin était marquée par une nouvelle louée pour l’hiver. On fêtait les jeunes filles célibataires le jour de la Ste Catherine et les jeunes garçons célibataires en décembre pour la St Nicolas. La corporation des ouvriers du fer : maréchaux, forgerons ont leur fête début décembre pour la St Eloi. C’est aussi une fête pour les laboureurs.